目 次 〔武将の家門の履歴書〕 〔一〕桓武天皇夫人「藤原吉子」 〔二〕藤原維幾妻・為憲母「高望王女」 〔三〕頼朝恋人「八重姫」 〔四〕伊東祐親姫(祐経妻)「万劫」 〔五〕頼朝公夫人「北条政子」 〔六〕頼朝公の母御前 〔七〕平重盛女官「冷泉御局」 〔八〕夢窓国師を頼った虎夜叉丸の母 〔九〕島津家当主夫人三代「伊東家の姫」 〔十〕伊東尹祐正室「先妻・後妻」 〔十一〕一条房基卿姫とキリスト教 (信長と伊東祐勝少年) 〔十二〕伊東義祐四女「町の上」 (秀吉と伊東マンショ) 〔終章〕武智麻呂の時空(工藤・伊東氏のゆくえ) ●根占に伝わる伊東氏の家紋「月星九曜」 ●<右衛門と忠元>豪傑ふたりの談合 (薩摩伊東家の始まり) ●薩摩伊東家のあゆみと西南戦争 ●伊東氏と島津氏に訪れた栄枯盛衰 ●武将の家門の伝統---初代海軍元帥 伊東祐亨 〔引用文献〕1~44 〔参照〕●伊東(工藤)氏の系図と歴史物語 ●伊東(工藤)家の姻戚関係図<伊豆国> 【武将の家門の履歴書】 一、藤原仲麻呂 ( 764) 乙麻呂兄、「仲麻呂の乱」で皇位を窺う僧「弓削道 鏡]の排除に挙兵したが敗死 二、藤原為憲 ( 940) 「将門の乱」平将門の討伐官軍の将、乱平定。 藤原改め工藤始祖、家紋「庵木瓜」制定 三、工藤頼氏 (1156) 源為義臣副将軍 四、狩野茂光 (1176) 工藤家継三男、源為朝討伐将軍(後白河院の院宣) 伊豆大島進軍為朝討伐 「狩野氏祖」 五、伊東祐親 (1159) 工藤祐家嫡男・河津祐親、父早世故不継本家家督、 伊豆半島大豪族、「頼朝伊豆流罪の守護役」、源平 合戦平家側で戦い後自害、「曽我兄弟の祖父」 六、工藤祐経 (1172) 「嫡家祐継二男」朝廷武者所(長官)」、左衛門尉 源平の合戦・奥州藤原氏討伐合戦、日向地頭、頼朝 側近・寵臣、「曽我兄弟暗殺」 七、宇佐美祐茂 (1180) 「工藤祐経弟」「源平合戦・朝廷参内・東大寺落慶 法要諸将、頼朝御伴」宇佐美氏祖 八、伊東祐時 (1184) 「祐経嫡男・工藤改姓伊東氏・日向伊東氏祖」 「将軍頼朝烏帽子・御小姓・近習」東大寺落慶随行 頼朝公に家紋「月九曜」賜る 九、日向国主 伊東祐安、祐尭、祐国、尹祐 日向・薩摩・飫肥城百年戦争 十、伊東義祐 (1572) 「日向戦国大名」従三位・大膳大夫 伊東四十八城 十一、伊東加賀守 (1572) 木崎原合戦大将・敗死、伊東祐武の子・右衛門佐兄 十二、伊東右衛門佐(1572) 木崎原合戦大将の一、伊東祐武の子、伊東加賀守弟 薩摩伊東氏祖・秀吉征伐戦時副将 十三、伊東祐兵 (1587) 義祐三男・島津氏に敗れ義祐に同行し豊後・京落ち 、秀吉九州征伐戦時案内者、日向伊東家再興・飫肥藩 の元祖」 十四、伊東祐亨 (1894) 初代元帥・海軍大将伯爵、日清戦争連合艦隊長官 日露戦争海軍軍令部長・海軍大将・参謀本部総指揮 正二位・大勲位、四郎右衛門 薩摩藩士伊東家、伊東加賀守・右衛門佐嫡流 【一】桓武天皇夫人・藤原吉子 <伊予親王の母> 吉子は、右大臣藤原是公の女子で大納言藤原雄友の妹であったが、桓武天皇夫人となり、桓武天皇第三皇子伊予親王の母となった。 吉子は、平城天皇即位決定の翌年の大同二年(806)十月、北家の藤原宗成が、伊予親王に勧めて「伊予親王が平城天皇を降ろして皇位を狙っている」、との危険なうわさが流されたことがもとで、同年十一月親王と共に大和国城上郡川原寺に幽閉され飲食を断たれた。そして親王を廃された翌日の同年十一月十二日、悲哀と慟哭の母子は、衝撃のあまり毒薬を飲んで自害したのであった。時の人たちはこれを非常に哀れんだという。また、大納言雄友は伊予国に配流になった。 この事件は、藤原式家の仲成が北家の宗成を利用して平城天皇とその側近を押さえこみ、弟の皇太子「神野親王」(嵯峨天皇)に対する皇位継承を阻止する意図のもとに起こされた事件であったことが後に判明した。無実であった死後の親王と吉子の立場、および連座のとが咎を受けた大納言藤原雄友の名誉と地位は回復された。しかし、罠にはめられた被害者である南家にとっては内外にわたって衝撃が大きかった。 この吉子の事件を契機に、南家は武智麻呂、豊成、仲麻呂、乙麻呂、是公と、奈良の都平城京以来続いてきた藤原氏の主座を式家、そして後には北家に奪われて、公家から後退し武家に転向せざるを得ない原因にもなった。 それはまた、荒削りで豪快な奈良時代の名残が薄れて、きら煌びやかで華やいだ公卿文化の平安京の時代の到来を告げる予兆でもあった。 【二】藤原維幾妻・為憲の母 <高望王の王女> 平将門は、以前から従兄弟に当たる平貞盛と不仲で幾度か暴力事件起こし、貞盛はこのことを朝廷に告訴し将門糾問の宣旨となった。 承平五年(935)、平貞盛は、常陸国司朝臣・藤原維幾らと協力して国府の軍隊兵器を用い将門の討伐を始めた。しかし、将門はこれに先手を打ち天慶二年常陸国府に攻め入り、約千人の精兵で国府の三千余人を打ち破り、国司藤原維幾らを捕らえ国印・倉鍵を奪ったのであった。いわゆる平将門の乱である。 常陸国は、当時全国で三つの大国の一つに数えられる国で、朝廷にとっての重要拠点でもあった。 しかし、国司の藤原維幾は、この争乱の発生の予防とその鎮圧に効果的な対処ができなかった。 そして朝廷の命をもって、維幾嫡子の朝臣藤原為憲と田原の藤太(藤原秀郷 奥州藤原氏の先祖)が下向し、貞盛と三者連携・協力してついに将門討伐に成功したのであった。 当時、維幾の妻は、桓武天皇曾孫で平氏祖高望王の王女に当たる、平国香(平清盛の七代前の先祖)の子貞盛の姉であった。 しかも、この女性は将門の叔母に当たる人でもあったので、このような親王家同士の板挟みとなった人間関係、なかんずく姻戚関係が維幾の貞盛への追随をさせる一方、将門に対する大胆な対応と決断を難しくして乱の発生に繋がったとも言えよう。 ただ、維幾にとってせめてもの救いは、嫡男為憲が朝廷派遣官軍の「武将の初め」となって、果敢な活躍をし将門討伐に成功したことであった。朝臣藤原為憲は、平将門の乱を平定した功績により朝廷より受勲があり、従五位下・木工介に就任した。これは、功績に比べやや低かったが、父維幾の立場の無力が大きく影響したと言われている。為憲は、木工介就任を機に、藤原姓のほか藤原と木工の一字づつを組み合わせた「工藤姓」を下賜されて名乗り、工藤・伊東の元祖となった。また、藤氏の家紋にかえ木瓜に庵を被せた「庵木瓜」の家紋が新たに制定された。 なお、伊東氏の歴史書としては「日向記」が有名であるが、平安文学「将門記」とこれをもとにした現代小説「平将門」(吉川英治著・海音寺潮五郎著)は、鎌倉時代の物語文学「曽我物語」と共にそれぞれの時代の伊東氏(工藤氏)の活躍を描いており、伊東氏についてのある種伝記文学をなす作品。鎌倉時代の工藤・伊東一族の動静は、「政権を奪取した北条氏に不都合なものは除去され都合よく手が入り書き加えられた」とされるにせよ鎌倉幕府正史「東鑑(吾妻鑑)」にも多く描かれている。また、「日向国盗り物語」(石川恒太郎著)は歴史書と物語を兼ねた現代作品の名作である。 【三】頼朝恋人・八重姫 <伊東祐親女子> 永暦元年(一一六〇)三月十一日、源頼朝は、十四才の時平家に捕らえられて伊豆の蛭ヶ小島に配流され、朝廷から任ぜられた頼朝の守護役(監視)伊東祐親・北条時政に預けられ、はじめ蛭ヶ島、後に伊東荘にあった館(小御所)に約二十一年間も住んでいた。祐親は立場上守護役であったが日常は懇ろに仕えていたので、源氏の親王頼朝はかなり自由に過ごしていたのだった。 この間、頼朝は思春期には近くの音無神社の境内で、祐親の娘八重姫と人目を偲んで会い、いつしか結婚し一子千鶴丸が生まれていた。 伊東(工藤)家は、本来源氏譜代の臣であった。しかし、祐親は当時平氏に仕え朝廷からの後ろ盾を得て、従兄弟で実の伊東家総領である祐経から荘園・伊東荘を押領し自ら総領となり、伊豆半島最大の実力豪族となっていた。 頼朝と八重姫二人の愛は、義理のある京の平家への発覚を強く恐れた父祐親によって引き裂かれ、その頼朝の子千鶴丸は、三歳の時に松川の上流の深淵に沈められたと伝えられている。伊東家の先祖累代の墓が祀られている伊東駅近くの最誓寺は、悲しみの八重姫がその悲劇を乗り越えて後に二代目北条執権となる江間次郎(北条義時)の正室として再婚し、この千鶴丸を祀るために創建したとされる。 後日、祐親は頼朝その人の殺害をも計ったが祐親の二男祐清の機転により救われ、頼朝は夜にまぎれて北条時政のもとに逃れた。 また頼朝は、この事件の後北条時政の娘政子と結ばれた。この事件は、北条氏にとり政子を通じ北条執権誕生の契機となる一方、八重姫の悲劇は、結果的に伊東氏が北条氏に先んじて鎌倉幕府の主導権を獲得する絶好のチャンスを取り逃がすことにもなったのであった。 見方を変えれば、先に源氏の親王頼朝と八重姫との二人の熱愛と結婚状態を横目に見ながら女性として胸の中に烈しい嫉妬の炎を燃やしていたのが政子であった。 負けず嫌いの気丈な政子は、祐親が動揺と怒りによって愛し合っていた頼朝・八重姫の二人を離間させたことを、願っても無い幸運なチャンスと感じて頼朝に急接近し、八重姫に取って代わって結婚してしまったと見ることが出来よう。 父時政は、はじめその事態に祐親同様狼狽した。だが、天下の時勢は京の平家の衰退はもはや覆うべくもなく、反対に源氏の勃興に対する世間の期待は大きくなる一方であったので、まもなくそれを絶好のチャンスと考え、娘政子を通じて頼朝の舅となって若き源氏の統領頼朝の利用やコントロールに賭けたと想像される。しかも、時政は頼朝が僅か14才で伊豆国に配流されて来て以来、祐親と共に監視役として見守ってきた関係であったので、そのような計略はいささかも遠慮無く、容易に無し得たと想像されるのである。 このような北条氏に比べ、生真面目な性格の祐親がとった対応は消火活動的であった。「伊東荘」をめぐる抗争で平家中央政権に特別な恩義があり、伊豆国最大の豪族として信任されてきたこと、そして何より永年頼朝の監視者としての立場があった。伊豆国の小さな領主に過ぎなかた身軽な北条氏と異なり、それはやむを得ない選択であったかもしれない。 【四】伊東祐経室・万劫 < 祐親女子> 「伊東」の起源は、伊豆半島の東側の荘園を意味する「伊豆の東浦荘」の頭文字をとって伊東郷(後伊東荘)を称したことに始まるという。葛見荘の中の一郷である。 平安時代後期(1100年頃)、鎌足第十六代藤原(工藤)維職は、駿河守であったが朝廷における将来性に見切りをつけ伊豆国押領使となり、京から伊豆に移住し、初めて「伊藤」を号したのであった。 その維職の家督を継いだ工藤家継(祐親・祐経の祖父)は、嫡男の祐家の早世に遭遇し、衝撃を受け悲嘆した。しかし、伊豆半島最大の豪族・南家嫡流の名家として、宗家を経営していくには、その子祐親が幼少であったため、やむをえず、祐家弟の二男祐継を本領伊東荘と工藤・伊東家の総領とし家督を譲った。そして総領武者所祐継のもとで、伊豆国・工藤・伊東家はさらに発展して行った。 ところが、時代が過ぎて成人した祐親は、この先祖(祖父)の家督相続のしかたに不満を募らせた。 祐経の父であった総領祐継は、黄泉の世界への旅立ちに臨んで、枕もとに甥の祐親を呼び、未だ幼少の宗家嫡子の祐経の後事を託したという。しかし、具体的にどのような思いを伝えたかは明らかでない。 伊東家総領祐継の死後、生前その祐継が祐親に託した遺言に基づき、祐親は祐経の後見人として動いた。先ず祐経十五歳のとき自分の娘「万劫」を妻にし添わせた。そして、祐経を京都・小松殿平重盛に見参させ、大宮御所に伺候し平重盛を烏帽子親として元服させた。その後祐親は、祐経を京都に留めおき自分独りで伊東に帰還した。そして、まもなく総領祐経が所領の伊東荘および河津荘を祐親の手中に押領し、名前もそれまでの「河津祐親」から「伊東祐親」に改姓したのだった。これが、伊豆国の大豪族 伊東祐親のスタートであった。 一方、小松殿重盛のもとで、学問と公武の仕事に励み天下の政務にもなれた祐経は、文武に優れ皇居武者所滝口の 一臈(首席)となっていた。ある日、伊豆・宇佐美の自宅の母から一通の手紙を受け取った。それは、父祐継が託した「伊東荘・宇佐美荘・河津荘の三つの荘園領地を、祖父家継から父祐継に相続する譲り状や地検文書(権利書)」が同封された手紙であった。 祐経はそれを見て驚き仰天した。そして夜昼何度も読み返したのであった。 ふるさと伊豆の伊東荘はじめ伊東家の荘園は、今までは「義父であり養父であった祐親」の領地とばかり思っていたのであった。 押領による祐親の権勢の増長を見かねた郷里の年老いた母親から、事柄の真相を知らされた祐経は、はじめ気まずさも手伝って祐親に代官をおくって伊東荘の返還を迫った。 だが 祐親はこれに応ぜず逆に「恩知らずな奴」と怒りをあらわにし、遂には自分の娘で祐経妻となっていた万劫を取り返し、これを相模の土肥遠平に転嫁させる挙に出た。ことここに及んで、祐経はついに京の六波羅にその「伊東家の領地の領有権問題」で訴訟を起こし、祐親も検非違使の別当から京に呼び出されて裁判は両者対決となった。 しかし、先祖の決めた家督相続に叛した所業の祐親には道理はなかったが、「平家に財宝・賄賂の贈り物」を以って道理とした祐親が、有利な判決を得たのであった。 このため、しばらくたって、覚悟を決めた祐経はついに家臣に命じて、従兄弟であり義父ではあったが祐経にとり非道の極みとなった祐親の討伐に動いた。 時は奢る平家、平清盛の専横と弾圧の政治が世間の怨嗟の的となって来た頃であった。関東武士の一人大場平太影信が頼朝を慰めるために、伊豆、相模、駿河の関東武士を集めて伊東祐親の館で開催した三日三晩の宴会の帰り際、討手の祐経臣八幡三郎が放った矢は、狙いは祐親からは外れ、誤って祐親の嫡男祐通(祐泰)に命中して死なせてしまった。この誤射された河津(伊東)三郎祐通(祐泰)こそ「曽我(伊東)兄弟の父親」であった。 後に発生する曽我事件は、単なる敵討ちではなく、当時の伊豆半島の実力者であった南家伊東氏(工藤氏)一族の間で、「伊東荘を中心とした荘園領有と惣領の権利」を争って起きた仇討ち事件であったのである。 不幸にして祐経は曽我兄弟の仇になったが、もし、舅祐親が従兄弟の祐経から「愛妻・万劫」を取り返しほかの男のもとに再稼するような、祐経の男子としての誇りを傷つける極端な仕打ちをしなかったならば、祐経の恨みが祐通を誤射することも無く、頼朝の第一の寵臣・工藤祐経が親戚の曽我兄弟に暗殺されるという日本史を飾る仇討ち事件は発生しなかったかも知れない。 そして、日本文学・芸能の名作「曽我物語」や「能・浄瑠璃の曽我もの」も無かったであろう。このように、祐経臣八幡三郎が放った矢によって曽我兄弟の父伊東祐通(祐泰)が死亡するという事件発生の直接の引き金は、実はこのような運命に泣いた祐経愛妻・万劫と従兄弟で舅の祐親にもあったとも言えるのである。 【五】頼朝公夫人「北条政子」 <伊東祐親外孫> 建久六年(1195)三月十二日、将軍源頼朝公と御台所の政子一行は、晴れて見事に再建なった大仏殿の落慶供養のために奈良・東大寺に御参りした。後鳥羽上皇も臨席していた。 東大寺の大伽藍は、源平の戦いの過程で治承四年(1180)平重衡の軍勢による南都の兵火で焼き討ちになった。その復興は源頼朝の絶大な支援のもと、大勧進俊乗房重源上人を中心に進められ、約十五年の歳月をかけて完成したのであった。 法要の当日は、朝から雨模様で昼頃からはしきりに降った。また地震もあった。 東大寺の寺内と門外などは、鎌倉から引き連れてきた数万騎の随兵が取り囲み警護していたので、法会は一層厳粛に執り行われた。 将軍源頼朝・政子一行に御伴した和田義盛、畠山重忠、梶原景時など主だった御家人・家子郎等の随兵の中には、頼朝側近の工藤祐経の姿は無かった。しかし、祐経弟の宇佐美祐茂を中心に家督を継いだ祐経嫡男で当時十一才の伊東(工藤)三郎祐時など多くの工藤・伊東一族が同行していた。 二年前の建久四年、頼朝は、それまで最も頼りにしていた側近の工藤祐経を曽我兄弟による暗殺で失った後、頼朝の周辺がいっそう険悪になってきていたので間もなく伊豆から祐経弟の宇佐美祐茂を側近として召し出していたのである。祐茂は頼朝の信任厚く後に右衛門尉、そして左衛門尉に任官されていた。また頼朝は法要の間、大仏殿前の小高い「五百立山」に桟敷を設けて、鎌倉から同伴の御台所(政子)はじめ女房らに世紀の法会を見物させていた。 ところで、北条政子は源頼朝の妻となりやがて御台所・政子となって、その子頼家、実朝の死後は摂家将軍を補佐して尼将軍と言われた。政子は、父親が北条時政であることはよく知られているが、その母親が誰であるかはあまり語られてもいない。 北条氏は、伊東氏一族が先祖四代に渡り開発を進めた伊東荘はじめ伊豆国の広大な領地を、伊東氏に代わって労せずして我が物としたことで、伊東祐親との過去の親密な特別な関係を、鎌倉幕府正史「東鑑」(吾妻鏡)などに記述することは、極めて不都合としてあえてそれを避けたとも考えられよう。 しかし、伊東氏の歴史を語る上でそれに触れることは、大いに有意義と思われる。伊東秀郎氏の「曽我兄弟仇討ちの機縁」に示された、伊東家(工藤家)の姻戚系図がある。それにによると、当時、伊豆半島最大の有力豪族で荘園領主であった藤原南家伊東(河津)祐親は、伊豆、相模などの巨大な武力、権力を所有したほかの伊豆、相模などの豪族との間で積極的に姻戚関係を形成していたことが窺える。 それはまた、この地における大豪族、南家伊東氏の実力の大きさを示していた。伊東祐親には、初めの二人が男子、その後女子ばかり六人の合せて八人の子があった。 二女は三浦義澄の室、三女「万劫」は初め祐経室で後に土肥遠平室、四女は「八重姫」で源頼朝の最初の夫人で再嫁して北条義時室、五女は岡崎義実の室、末娘は波多野能常の室、そして残りの長女は「北条時政の室」すなわち「北条政子の母親」であった。 この系図から判明することは、政子の母は「伊東祐親の娘」であり、従って祐親は「北条時政の舅」であり「政子の祖父」であった。時政は、政子によって鎌倉将軍頼朝の舅になるまでは、伊東氏に比べ極めて小規模な豪族で所領「北条荘」も決して広いものではなかったのである。また、治承五年(1181)の史料では、北条氏には被官が無かったとされる。そして、北条氏は平直方より五代の後胤が時政される以外はっきりした家系図がないと言われ、しかも、時政が「平氏姓を自称」したのは「政子の強い希望」であったと言う。 伊豆国の諸豪族は、「南条氏」を含め南家藤原姓が多く、「北条氏」は祐親を舅とし父亡き後の曽我兄弟を庇護して烏帽子親を務めたり、北条氏の氏寺近くに祐親の八重姫を祀ったりして伊東氏と極めて親密である。しかも、不思議なことに、在地豪族の中には「平姓を称した北条氏と同族と見られる者」は他にいないと言われている。 これらのことを含め他の史料から、北条氏は、もともと「藤原南家の出身の同族」で伊東荘の別所者であったことが立証されている(歴史読本昭和四十五年十一月P193)という。 このように、北条時政が伊東荘の出自の人であり、政子が伊東祐親の孫であったこと、さらに嫡男北条義時の室は頼朝と別れさせた祐親女子「八重姫」であったという、北条氏の段取りのよさの史実は、伊豆国に蓄積された伊東氏の資産の移動と北条執権誕生のただならぬ関係について興味深い視点を提供するもの言えよう。 【六】平重盛公女官「冷泉家御局」 <伊東祐時の母> 平安時代末期、工藤祐経が小松殿平重盛に仕え朝廷の武者所の一臈(首席)であったとき、伊豆の荘園の領有権について、京六波羅の裁判において祐親と争い両者の対立は激化した。その結果、祐経は義父の祐親に愛妻の万劫まで奪われたのみでなく、他の男に再嫁される始末となった。哀れ、舅の仕打ちに彼は失意の中で一人暮し、京の都の周囲の人にも気まずい有様であった。 このような時、平重盛の小松殿の館において祐経にいたく同情し心を寄せる女性がいた。 彼女は、関東最大の実力者の豪族・平姓千葉介常胤の娘で「冷泉御局」と呼ばれていた。 冷泉御局は千葉介が在京のとき、「とある高貴な家の女房」となれそめて生まれた娘で、成長して小松殿に宮仕えして「冷泉の御局」と称されていたが、祐経が小松殿に勤仕して親しく知り合った間柄であった。 祐経が遂に決心して、祐親に意趣を晴らすため小松殿重盛にお暇を乞い、伊豆国に下向することになったとき、祐経と親密であった重盛は、誠に名残惜しいことだと同情し、この冷泉御局を祐経と一緒に伊豆に下向させるように配慮したのである。お互いに好きあった仲であり粋な重盛のはからいであった。しかし、やがて恩ある重盛は他界、そして平家は滅亡に至り、時代の無常の風は吹き荒れた。 その後、祐経は源氏の頼朝が平家追討の旗揚げをしたのを機会に、叔父の狩野茂光や弟の宇佐美祐茂の仲介によって頼朝の家臣となった。祐経は仁安4年(1169)から寿永2年(1183)まで約14年間も京の朝廷・幕府に勤務して、中央政権の豊かな知識・情報と朝廷での豊富な人脈など、他の田舎育ちの御家人にはない異質の高い能力があったので、京から遠く離れた田舎であった鎌倉に幕府を開いた頼朝によって、極めて信頼され重用された。 やがて、他の御家人たちが、いろいろと嫉妬するような頼朝の寵臣となっていった祐経に仲介者が現れて、冷泉御局との結婚が正式に決まり、祐経は千葉介常胤の婿殿となった。この冷泉御局こそ、日向伊東氏祖・祐経嫡男伊東祐時の母である。 頼朝にとって、千葉氏と南家・工藤氏(伊東氏)との結合は、源氏の新政権の安定強化に大きく貢献するものとなったが、その機縁はこの冷泉御局の存在であったのである。 頼朝は、この祐時を自分の御小姓とし、烏帽子親となって元服させ左衛門少尉に任じ、名前も「工藤三郎祐時」にかえ「伊東三郎祐時」と命名した。 そして、改めて日向国の地頭に任命したほか、伊東荘を含めて全国に二十八ヶ所の荘園を与えた。このように、藤原氏である工藤本家が、正式に伊東氏を称するようになったのは、鎌倉時代・頼朝による命名によってからである。 そして、日向伊東氏は、祐時の子が伊東氏のほか木脇氏、門川氏、長倉氏、田島氏、三石氏、稲用氏、早川氏を称し分化した。 なお、頼朝は加えて千葉介常胤に命じ、千葉氏の家紋月星紋の中から「月星九曜」(妙見信仰の月星。太陽・宇宙の意・別称十曜)を譲渡させ授与したのであった。おそらく、頼朝の考えの中には、工藤元祖為憲の母が、桓武天皇曾孫・高望王の娘でありその歴史を考慮してのことであったと思われる。 こうして伊東氏の家紋「月星九曜」は、鎌倉で源氏の源頼朝が平姓千葉氏に割譲させて、藤氏である工藤氏(伊東氏)に与えたという、珍しく由緒あるものであった。 この冷泉御局の機縁によって、桓武天皇子孫平良文系である大族千葉氏においては、南家の工藤・伊東氏を、千葉氏一族に組み入れて表わしているほど両家は縁が深いのである。 【七】頼朝公の母御前 <南家藤原季範の女子・脩明門院・熱田神宮家> 南家・工藤伊東氏は、源氏譜代の臣で数代にわたり皇居の武者所の要職にあり、平家の天下となる以前から関係が深かった。 例えば、「南家・藤原姓伊東氏大系図」によれば、頼朝の祖父・源為義将軍のもとで武蔵工藤頼氏は為義朝臣副将軍とある。 また、「保元物語・巻下」の記録をみると、狩野荘を領した工藤家継の三男狩野茂光(祐親・祐経の叔父 狩野氏祖)は、嘉応二年(1170)、頼朝の父源義朝との権力闘争で捕らえられ伊豆の大島に流罪になった源為朝(通称鎮西八郎)が、茂光の領地であった伊豆七島を横領し、さらに鬼が島(青ヶ島)に渡り横暴・争乱を極めたため、上京して高倉天皇に奏問。事件の重大さに後白河法皇は驚き、茂光に伊豆、武蔵、相模等の諸国の軍勢を召集して為朝に当たるようにとの院宣を発した。これによって茂光は五百余騎と兵船二十余艘率いて伊豆大島の館に押し寄せ遂に為朝を討伐しているのである。 茂光は後に源平石橋山の合戦において、窮地に陥った源頼朝の逃走を助けるため身代わりとなって討死したか、あるいは自身が老体で且つ巨漢であったため、頼朝の逃走に追いつけず山中で自刃したとも言われている。。 一方、永暦元年(1160)、源頼朝は平家に捕らえられ伊豆に配流された。当時平家に仕えていた伊東祐親は、朝廷から頼朝十四才の時その守護役(監視役)を命ぜられて、伊東荘にある館(小御所)で約二十一年もの間、頼朝の監視と世話をしていた。 祐親には、伊東荘など久須美荘の荘園領有の領地問題で、平家に大きな義理があった事情もあり誠実な守護役ではあったが、日常は頼朝を至って親切・丁重に遇していた。 やがて、祐親が京に大番役で上洛して伊豆国を留守にしている間に、頼朝は、祐親四女八重姫を妻にして一子をもうける事件が起きた。その驚愕の事態の平家への発覚を恐れた祐親の逆鱗によって、それが悲劇終わった後、頼朝は時政の娘北条政子を室にしている。 源氏再興を窺う頼朝には、勿論支援者がいないわけではなかったが、はじめから強力な後ろ盾があったわけではない。頼朝の懐かしい母御前が、藤原南家の人(熱田神宮家・藤原季範の女子)であったので、頼朝は、源氏譜代の臣で伊豆の中心的軍団の南家伊東氏一族(工藤・狩野・宇佐美など)に専ら依拠する思いが強かったと想像される。 源氏譜代の臣の家でありながら、結婚していた八重姫との間を裂き、その子千鶴丸を松川上流の深淵に沈め、後には石橋山に頼朝征伐の兵を挙げた因縁深き祐親であった。 しかし、それでも頼朝は、 祐親の怒りの事情も理解していたようである。一方で、祐親に伊東の館で二十年間も懇ろに世話してもらった恩義を強く感じて、祐親の罪を許すことにしていたという。おそらく北条時政のとりなしがあったのではないかと言われている。だが、それは源氏の勝利と頼朝の名声の高まりを嫌った祐親が自殺したことで実らなかった。 その後、頼朝は、京の平重盛に永く仕えていたが、頼朝の挙兵に呼応して馳せ参じてくれた武者所一臈(首席)工藤祐経の文武両道の優れた能力を高く評価して、多くの御家人の中でも特別に重宝し、寵愛・優遇した。 そして、鎌倉幕府正史「吾妻鏡」の元暦・文治・建久年間の条の記録によると、祐経は石橋山の源平の合戦には間に合わなかったが、一の谷、壇ノ浦の合戦には参戦した。頼朝弟で平家追悼使・源範頼を大将とする大手軍の諸将の一人として、伊東・工藤・宇佐美等の伊東一族を引き連れて西海に進軍、壇ノ浦に向かった。また、後の奥州藤原氏の討伐にも参戦したのであった。 やがて、吉野山で捕らえられた義経恋人・静が当時京都にいた北条時政によって鎌倉へ送られてきた後、頼朝・政子夫妻は、特に所望し鶴岡八幡宮の舞殿回廊で、白拍子静の歌舞を見物した。静は、 「吉野山 みねの白雪 ふみ分けて いりにし人の あとぞ恋しき」 「しつやしつ しつのをたまきくり返し 昔を今に なすよしもかな」 と今や兄頼朝に追われる身となった義経への激しい恋心を、頼朝への強い拒絶の心を込めて吟じつつ舞った。そのとき、頼朝夫妻の傍にいて、その舞いに合わせて巧みに鼓を叩いたのは工藤祐経であった。畠山重忠が銅拍子で従ったという。 源平合戦の物語の中でも、美しくも哀しい有名なハイライトの場面である。 また頼朝は、源平の合戦において、心ならずも東大寺・興福寺をはじめとする南都を焼き討ちしてしまって捕らえられ、鎌倉へ護送された「平家軍大将平重衡」を接見した。 頼朝は「重衡殿、勝敗は時の運」と語りかけて、美男と武勇で天下に名高い敵将平重衡を懇ろに扱った。そして、「自分を大罪人として身柄を欲している奈良の僧兵たちに渡して欲しい」との重衡の覚悟の申し立てにそって、刑死とすることが決まっていたある日、頼朝は、「工藤殿、自分は世間を憚って同席できないが、重衡殿を思いきり慰めてやって欲しい」と重衡の気心をよく知る祐経に指示をだした。 そこで、祐経は、藤判官邦通と官女千手前をと伴なって、心のこもった重衡との別れの夜会を開いた。その宴席の夜、重衡は、平安貴族の最も優美な言語と歌舞を演じて、時を忘れ深夜まで別れを惜しんで過ごしたという。 祐経は、永年朝廷にいて小松殿重盛のもとに仕え、重衡の栄華と威勢を良く見て親しい間柄だったので、その夜に至った重衡をしきりに憐れんだのであった。 その後、頼朝は源平の合戦に勝利した後、はじめて上洛し朝廷の仙洞御所に参内した時にも祐経を同伴した。そして祐経を最初に左衛門尉、後に左衛門少尉に任じているのである。 更に、頼朝は、祐経を伊東家総領に復し、日向国地頭に任命したほか全国の要所二十八ヶ所に荘園を恩給した。これは、総地頭であった頼朝が鎌倉政権安定のため祐経を通じて全国各地を監視する狙いもあったと思われる。工藤・伊東族はこれらの荘園管理を通じて全国に繁茂していったのである。 幕府を開いた頼朝にとり祐経は、武勇だけの粗野な関東御家人と異なり、朝廷の故事に通じた得難い人材だったので信任厚く、他の御家人がうらやむ寵愛ぶりであった。 現に、祐経が曽我兄弟に暗殺された仇討ち事件の演出者は、頼朝第一の寵臣祐経を強く嫉妬した北条時政や畠山重忠等の御家人たちであったとの説が最も有力である。 そして頼朝は、祐経の死後も嫡男の伊東祐時や工藤・伊東一族を重用したのであった。 このように頼朝と伊東氏の密接なかかわりは際立つものであったが、その陰には、工藤家が先祖代々の源氏の家臣であったことに加え、頼朝の何処か胸のうちに懐かしい南家の母親の大きな存在が見え隠していた、と想像されるのである。 【八】夢窓国師を頼った虎夜叉丸(祐重)の母 伊東氏の歴史には、一家一門の騒動が京の都や世間の話題になることがよくあった。 中でも、伊東家の家督騒動の解決を、京都の天龍寺や西方寺の開祖で、公家や武士の帰依を一身に集めて七人の天皇から国の導き手「国師号」を贈られ七朝の国師と慕われていた「夢窓国師(疎石ともいう)」のもとに持ち込み、幕府へ申し立ててもらったことがあった。 工藤祐経が、源頼朝から日向国の地頭職に任ぜられ、その嫡男伊東祐時その子伊東祐光、その子祐宗そして貞祐と続き、この間は伊東氏の本家(宗家)は鎌倉・伊豆国に住んでいて、現地には兄弟・親戚を代官として派遣し荘園経営をしていたのだった。 そして、伊豆国からはじめて日向国に移り住んだ伊東本家は、父貞祐から家督を引き継いだ伊東祐持の時からで、鎌倉幕府が倒されて後醍醐天皇の建武の中興が成功した直後の建武三年(1336)のことであった。 祐持は、当初先に滅んだ執権北条高時の子・北条相模次郎時行に味方したが、敗戦後は足利尊氏の指揮下に属し活躍した。尊氏は時行を破り足利直義と合流して鎌倉を征服し、その勢いに乗って朝廷に反旗を翻し官軍を打ち破って上洛した。 伊東祐持は尊氏に従って相模川の先駆、建武三年一月の京都三条河原の合戦、勢多の後攻めなどに戦功をたてた。そして、その手柄の賞として日向国の都於郡三百町の地を賜り、都於郡城に入りまた日向の旧勢力や伊東家の庶子方と戦った。日向国都於郡と伊東家の関係には足利尊氏を挟んでこのような因縁があったのである。 その後、暦応二年(1336)京に入った尊氏は楠木正成、新田義貞、名和長年などの総攻撃を受け九州に敗走したが、再度勢力を挽回し、攝津の湊川の戦いで楠木正成を討死させ、新田義貞軍をも打ち破り再び京に入った。ところが祐持は、今で言う京都の警察署長のような検非違使(けびいし)に任命されて貞和四年(1348)六月に上洛している時、七月七日に急死した。 そこで、また家督相続問題が噴出した。伊東家は概して歴代子が多く男子に恵まれ、その気性は活発でしたたかなものがあった。このためお家騒動も絶えなかったのである。 祐持には三人の兄弟があり、長男祐持、次男祐藤、三男祐将であった。そして祐持には虎夜叉丸という男子がいた。 ところが、ここに祐持の祖父の祐宗と言う人がいて、祐持弟の祐守の子「祐熈」と言うもう一人の孫を自分の養子にして非常に可愛がっていた。その祐熈はかねてから野心の強い人で、ひそかに伊東の本家を乗っ取ろうと考えていた。そして今、祐持が死んで好機到来とばかり、実力で祐持のその跡目に座ってしまったのである。 ところが祖父の祐宗は、本家嫡男の虎夜叉丸に配慮せず、自分の養子祐熈の行動を認めてしまった。のみならず、虎夜叉丸を自分の側に確保軟禁し、あわよくば亡きものにしようと計っていた。そこで、本家虎夜叉丸の母は、その祖父父子の非情な行いに悲嘆し、忠義のお守役と語らいひそかに虎夜叉丸を連れて京都に上がった。それに気付いた祐宗は、追っ手を差し向け途中で打ち留めよと命じたが、母子は無事に京都に着いたのである。 すぐに、高名な天龍寺の開祖・夢窓国師を尋ね事情を話し力添えを頼んだのであった。光に包まれたような慈愛に満ちた姿の国師は、虎夜叉丸の母の訴えを静かにこやかに聴き取り、大高伊代守重成や諏訪国忠らにも頼んで訴訟に持ちこんだ。 裁判では、祐持のもう一人の弟伊東祐藤も「直系でない親戚の祐熈が伊東家の跡目になるのであれば、自分子こそ家督を継ぐべき資格がある」と申し立て三つ巴の争論となった。 結局、祖父の八十才の祐宗が伊東家長老として「祐熈の生きている間は現状とし、死ん後は虎夜叉丸に譲ることにしたい」との解決案をしめした。その案は、北条執権の思いに添っていたので、鎌倉幕府はお説ごもっともと言うことになった。それで、検非違使の職は、総領に認められた祐熈が就任したのである。 ところが、祐熈はわが志なれりと日向国に向け下ったが、途中、周防の国の沖で暴風雨にあい船は沈み、祐熈は溺死してしまった。 これを聞いた京の童たちは、「天道は悪を許さず」と噂仕切りであったという。 しかし、この頃、日向の祐持の跡目は、伊東下野守祐氏が押領していたのですぐには虎夜叉丸のものにはならなかった。また、伊豆の伊東荘については、祖父の祐宗(慈証入道)が支配していたが、祐宗は貞和五年(1349)二月二十六日に八十四才で逝去した。 するとその跡目をかねてから狙っていた備前権守伊東祐藤が、直ちに家臣を引き連れて討ち入り押領した。この人は虎夜叉丸(祐重改め氏祐)の叔父に当たる人であった。 しかし、祐藤は錦小路殿の家臣になっていたので、祐藤の子の時代に足利尊氏に伊東荘を追われて伊東氏の荘園は結局石堂氏の手に渡り、これで伊東氏は、伊豆国の本貫地伊東荘(伊東市)を失い直接の関係は絶えてしまったのであった。このように、天下の名僧・夢窓国師まで煩わせて得た虎夜叉丸母の必死の成果であったが、時代の荒波と家中の争論がその悲願をあえなく押流してしまったのであった。 【九】島津家当主夫人三代 <伊東家の姫> 鎌倉時代、源頼朝によって日向国は工藤祐経・伊東祐時に、薩摩・大隈は近衛家の島津荘荘官であった「惟宗忠久」改め島津忠久にそれぞれ地頭職が与えられた。当初守護大名はなく頼朝が総地頭とされたのであった。それ以降、両氏は有効な領国支配と勢力拡大のために自国の内外で戦ってきた。その経緯を、藤牧祐生氏の力作「中世日向国関係年表」を参照しながら振返ってみることにした。 応永三年(1400)頃から、島津氏が日向山東へ出兵するなど日向国への干渉を強め、応永十一年(1404)には、島津元久が将軍足利義満から日向・薩摩・大隈の守護職を取得すると一段とその動きを強めた。この島津氏の攻勢に危機感を感じた伊東祐安は、和戦両用の構えを取り軍備強化を進める一方、応永十年(1403)になって祐安女を島津家当主「島津久豊」に嫁がせた。 このことがあって、しばらくの間平和が訪れ、祐安外孫の「虎壽丸」・後の島津家当主「忠国」が誕生したのである。 その後両氏の激しい攻防は続くが、寛正六年(1465)には、またも、伊東祐堯女が島津家当主「立久」に嫁ぎ、祐尭外孫で後の当主「島津忠昌」が生まれる。この頃より、伊東氏の日向支配の軍事力は相当強化され、飫肥城100年合戦の攻防が激しくなる。 文明十七年(1485)、伊東祐国は、弟の祐邑とともに島津氏が支配する飫肥城を攻め、国主祐堯も出陣。しかし、稀有の勇将で名を馳せた祐堯も老いには勝てず参戦の途中死亡。不運は続き嫡男の国主祐国も、この島津氏との飫肥城の攻防戦で重囲に会い死亡した。 そこで、祐国の子の尹祐は、父祐国の死を強く悲しみまた激怒して、島津氏討伐の決意を固め激しい対決姿勢に転じて行った。 この間、島津氏は本家と分家の対立が激しくなり「薩隅日大乱」といわれる内乱が勃発し、島津一族の結束の弱体化が進んだ。このため、知将で豪勇の尹祐の猛攻を恐れた島津氏は、伊東氏との和議をすすめ永正九年(1512)には、伊東尹祐娘が「島津忠治」に嫁いだのである。 この尹祐の嫡男は、伊東氏が鎌倉時代より日向国を恩給されてから約四百年、日向四十八城を擁して旭日昇天の勢いを誇り日向に覇権を樹立した伊東義祐であった。伊東氏は、足利尊氏に随従して室町幕府の成立に働いて以来、幕府との親交が深いものがあったが、特に義祐は将軍足利義晴の信任厚く、地方豪族には異例の「従三位」にまで昇進し、「大膳大夫」そして「幕府一代御相伴衆」に列せられるまでに至った。 義祐は、その頃すでに世の無常観も切迫して来ていたと思われ、仏道へ深く傾倒し、天文二十年には日向国の当時の主都・佐土原に、奈良・東大寺の影響を思わせる毘廬舎那仏三尊を造立し大仏殿を建てた。先祖の地である奈良の南都仏師源五郎兄弟を招聘して、大工は奥田越前守を任じたのだった。また翌年には、ほかに京都金閣寺に因んで照珪山「金柏寺」と号する煌びやかな一寺を建て巨大な鐘を寄進したが、その銘には「日薩隅三州大守藤原義祐朝臣前総持永平直翁照眼大和尚」と記銘されていたという。後花園天皇から、祖父祐尭が「日薩隅の輩(ともがら)は伊東の家人たるべし」との文書も賜っていたので、当時の義祐の心境と日向の威勢・繁栄とが偲ばれるのである。 そして、島津・伊東両家の姻戚関係は、打ち続く厳しい合戦の合間に、約100年間・三代にわたり深められたが、島津家に輿入れしたこの三人の伊東家姫の因縁によって、日向伊東氏と島津氏の戦略的な力関係は徐々に変化し、伊東氏の戦力は大いに強化され、一方島津氏一族には激しい内乱が続発し危機的状況が現出したのであった。 そして、日向の強国伊東氏からくるこの島津氏の危機は、島津本家を打ち倒して政権を奪取した分家・島津伊作家の軍略家、宗教行者でもあった稀有の指導者・島津忠良(日新斉)が出現し、戦国大名島津貴久とその子義久・義弘・歳久・家久の名将親子鷹を薫育・指導して、いよいよ伊東氏に逆襲をはじめるまで続くのである。 そして、天は伊東氏に代って島津氏のこの若い名将兄弟を祝福すべく、日向・大隈一面に勢力を極め、天下に英傑としてその名を知られた三位入道義祐に向かって、時すでに老将なりと落日の無常の北風を送り始めるのであった。 戦国の世の習いではあったが、奈良の平城京以来の藤氏(伊東氏)と、近衛家に近く鎌倉時代以来の名族島津氏とは、相互に止む無き合戦で猛烈に鍛えられ、三人の伊東家姫(島津当主夫人)の運命を織り合わせて遠くて近い親戚になったのである。 なお、かって日向の大地に遠く鳴り響いていたこの大仏殿の大鐘のゆくえは気になるところである。島津氏の占領政策の中で佐土原の寺の庭に永らく安置されていたところ、文久三年(1863)に至り鹿児島の島津氏は大砲の鋳造の地金にするため鹿児島港に運ぼうとしたが巨大さのため難渋し、ようやく到着した折りも折り、生麦事件の報復に端を発した英国艦隊の鹿児島攻撃に遭遇。海岸近くの運搬船は砲撃で撃沈されたが、幸い浜辺に近く鎮座した大鐘は後に引き上げられたと言う 【十】伊東尹祐正室(先妻・後妻) <阿蘇大宮司姫と福永氏女> 武勇に優れ、華やかでロマンに満ちた当時の日向国伊東氏の最大の悩みは、外敵の脅威よりもむしろ女性をめぐる内政問題であった。 国主は剛勇伊東祐堯、祐国父子と続き、日向に堅塁を誇り、勢力を拡大して四囲に恐怖の念を与えてきた伊東氏であった。その強国に内乱を誘発させ敗北に導いた大きな原因は、伊東尹祐の治世時に発生し、その子伊東義祐の没落によってそれが現実化した。 すなわち、祐国の嫡男尹祐は初め祐良と称したが、文明十七年(1485)六月二十一日、祐国が当時島津氏の支配下にあった飫肥城を一万六千の大軍で攻撃の途中、不運にも島津軍の重囲に遭って戦陣に倒れ、まったく予期せぬ事態となったのである。 ところが尹祐は祐国の家督を相続するに当たり、突然伊東家の家中に乱を起こし、祐国弟で祐国に次ぐ実力者になっていた叔父の祐邑、および伊東家の中核勢力であった母方の野村氏一族を討伐した。 事の発端は、叔父の祐邑が当面の危機打開策として、島津氏攻撃のため豊後大友氏の支援を頼む交渉をはじめたが、この事で、豊後に内通しているとの噂が立ち祐邑は野村吉右衛門らに殺害された。 野村はなお尹祐(祐良)を擁護するが、尹祐は逆に野村一族の外城主十一名をことごとく滅ぼした。 これは野村一族が、伊東家の巨大勢力でありしかも伊東家の親戚・重臣のうち島津氏との親交・融和派であったため、父祐国を島津氏に殺害され、島津氏討伐に燃えていた尹祐がその最大の障害を取り除くための果断な行動であった。しかし、この体制内革命は、逆に後の尹祐嫡男伊東義祐の内政を大きく制約するたが箍(タガ)となり、義祐の衰退の遠因となったのであった。 それからしばらくたって、次ぎの大問題が生じたのである。伊東氏は累代活気旺盛な筋と見え、武勇に優れた多くの剛の男子に恵まれてきた。 しかし、尹祐の正室は肥後国の阿蘇大宮司惟乗の娘で、二人の間に四人の女の子が産まれだが、どうしても男子には恵まれなかった。ところがある時、桐壺という美しい側室のもとには男子ができたので、尹祐は非常に喜んで長倉若狭守と垂水但馬守という両家老に祝いもさせて相続人に決めたのである。 ところが、その後新たに「福永氏」というあまり身分の高くない家臣に際立った美貌の娘が現れて、尹祐はその娘の虜になってしまった。 ことの成り行きを恐れた家老たちは、幾度と無く諌め強く反対したのであった。 しかし、尹祐は、重臣たちの強い反対を押しきって、すでに十四歳で垂水又六に嫁いでいたその美貌の玉を、離縁させ後妻とし垂水には河崎氏の女を与えた。 それは、先妻の舅の阿蘇大宮司惟乗が逝去し、悲しみの正室がその後を追って死亡した後であったので、当然、周囲にとかくの噂も立ったのであった。この事件で、長倉若狭守と垂水但馬守の両家老は「天に二日なく、国には二君はない」と徹底的に反対したため、尹祐は大いに不機嫌であった。 更に、そのようなところに綾城の城主「長倉若狭守」を陥れて綾城をわが手に入れたい「稲津越前守」という重臣の讒言が重なり、尹祐を挟んで伊東家一家は騒然となり分裂状態になった。結局、両家老は綾城にろう城一ヶ月にもおよび、その後切腹して事件は終わった。 この阿蘇大宮司惟乗の娘の正室、側室の桐壺、家臣福永氏の娘の三人の女性をめぐる日向国主・伊東尹祐の女性問題の争乱は、日向の「綾の乱」として大変有名となったのである。 こうして、尹祐はその才気ある福永氏の娘と結婚し、その福永腹にできた男子が後の伊東家当主となった祐充、義祐(祐清)、祐吉の三人の男子であった。女子も一人生まれた。 この結果、尹祐には正室阿蘇氏腹四人の女子の系統と、福永氏腹四人の別系統の二つが発生したのである。しかも、幸か不幸か正室の長女は、島津一族の新納忠勝夫人(新納忠元母)、次女は島津当主忠治夫人、三女は肥後国当主相良長祇夫人、四女は島津一族の北原氏夫人となった。 これで、伊東本家には後妻福永腹の四人が残り、他方正室の三人の娘は島津氏方に回ってしまったのであった。困ったことに、伊東本家の子供たちが本家と嫁ぎ先の島津家の二派に分かれてしまい、お互いににらみ合う形になってしまったのである。 島津家には、すでに先祖当主の久豊、立久二代の夫人が伊東家から輿入れしていたのでこの忠治夫人で三代目となった。 このように伊東・島津両家は長期にわたり姻戚関係を続けてきたのであったが、後妻福永氏腹の祐充・義祐・祐吉の伊東家本家の周囲は、先妻正室の子供たちのいる島津氏の勢力で囲まれたのである。 このような、国主尹祐の正室と後妻の姫たちが、敵味方に分かれてにらみ合う対峙の姿は、大変厄介な事態であった。 問題はそれだけではなかった。尹祐の死後、義祐の舅となった福永氏は、わが世の春とばかり、勝手に振る舞い専横を極めたという。昔からの格式を持った重臣、伊東氏の親族は約十年間福永氏に忍耐を強いられ、怨念は高まるばかりであった。 このような時、祐国三男の武蔵守祐武(加賀守、右衛門佐の父)は、尹祐のニ番目の弟(義祐叔父)で剛勇の人であったが、伊東家の行く末を案じ天文二年(1533)義祐舅の福永氏の邸に突然押し寄せ、福永氏親子四人を切腹させ、福永党から一時日向の権力を掌握した。しかし、その数ヶ月後にはその乱は義祐側に鎮圧され、祐武は切腹させられた。 これは「武州の乱」といわれたが福永氏娘を機縁とした内乱であった。この「綾の乱」とこれに続く「武州の乱」は、戦国の世に正室に男子なくあまりに強引にそれを求めつづけた国主が、家臣の言葉に耳を傾けず、家中を大分裂に導いた大きな争乱であった。 【十一】一条房基卿姫とキリスト教 <信長と伊東祐勝少年> 日向・伊東家には、わが国におけるキリスト教の受容のうえで、忘れることのできない印象的な歴史があった。石川恒太郎氏の名著「日向国盗り物語」に従ってそれをたずねて見ることにした。 天文十九年(1551)伊東義祐の家督を継いだ嫡男義益は、英明の人で京の公卿の覚えも良かったので、義祐は朝廷との関係を強化するためにしかるべき高家の姫君を嫁に迎えたいと思った。永禄五年(1562)、一条従三位中納言房基卿の娘との婚約交渉が成立し、翌年(1563)伊東家はその姫を迎えた。 実は、この一条中納言の室は大友宗麟の妹であった。したがって義益夫人と大友氏は姪(めい)と伯父の関係、義祐と宗麟は息子夫婦を通じて親戚になったのであった。 天正六年(1578)伊東義祐主従は、島津氏との戦に敗北し日向国を失い、同盟関係にあった豊後の大友氏を頼って逃れた。このとき、その一条家の姫・義益夫人が機縁となって伊東家は大いにキリスト教の洗礼を受けたのである。仏教に帰依深く、また早く豊後を離れた入道義祐と祐兵の家族、および随行者を除いて伊東家の一族が入信した。 当時、豊後の臼杵の居城を中心とした大友氏の領国は、日向とはまるで異なりキリスト教が盛んに行われ、華やかなキリシタン文化の先進都市であった。そこには、教会があり病院があり、ヨーロッパとの交易が盛んで、大友氏はキリシタンを通じて新しい武器や他のいろいろな品物を多く仕入れていた。紅毛の異人が至るところを行き交い見るもの聞くものが珍しいものばかりであった。 国を追われた義祐一行は前途に確たる見通しのない不安に満ちた境涯であったから、豊後においてのキリスト教との遭遇は、まさに神の福音・大いなる導きとして感じられたと思われる。すでに死亡していた義益の三人の遺児たちもその地に逃れてきていた。長女は祐兵夫人、長男は都於郡城主の義賢十一才、三男は祐勝八才であった。二男祐勝は義賢よりも自由な立場で且つ非常に利発な少年であったので、たちまち紅毛の宣教師たちに注目され何かと新しい教えを受けたという。 ヨーロッパからきた宣教師たちは、当時の日本の最高権力者であった織田信長の懐に入って彼らのキリスト教をおおいに普及させることを目論んでいた。信長は彼の戦略の中にいち早く先進の鉄砲を取り入れたように、優れた新しい文物と外国の様子に関心が非常に高く派手好みでもあった。一面では旧来の日本の仏教、とくに一向宗の弾圧を行っていた立場もあり、後の豊臣秀吉や徳川家康と違ってキリスト教の布教には寛大で宣教師たちを優遇していたのである。 その信長は、京都に南蛮寺を建立し、天正八年(1580)には歴史上かってない豪華絢爛(けんらん)たる建築を誇る、安土城のその城内に教会堂と合せ貴族の子弟のため学校(カレッジ・セミナリオ)を建て開校させた。そして、そのセミナリオにキリシタン大名の子弟のうち優秀な若者を入れることになり、先ず第一期生として二十五人が選ばれた。伊東祐勝もその中にいて満九才であった。彼の洗礼の霊名は「ゼローム」と言ったが、ゼロームは二十五人の生徒の中で一頭地を抜く秀才であったという。 ここでは、日本のほかヨーロッパの学問、語学、そして音楽を教えていたが祐勝はとくに音楽に秀でていた。ある日信長はこの学校を参観して日本の少年たちが外国の学問に懸命に取り組んでいる姿を見て非常に喜んだ。 信長の参観のこのとき、祐勝は彼の前でヨーロッパのクラベッサン(翼琴)という楽器を演奏したのであった。それを聴いた信長はその音楽と演奏の音色にすっかり満足し、この驚くべき才能の少年を激賞したという。天下人信長と伊東家の少年祐勝とのこのような出会いがあったのである。 一方、祐勝の母義益夫人は、同じ年に一族と共に臼杵で洗礼を受けた。その後、祐勝の兄義賢も洗礼を受け霊名を「バルトロマイ」と言った。 そして、義益の妹「町の上」の夫は「伊東修理亮祐青」と言ったが、彼も二人の子と共に洗礼を受けた。二人の子は兄を祐益「マンショ」、その弟を「ジュスト」と呼んだ。そしてこの祐青の子「伊東マンショ」が、日本とヨーロッパとの国際交流のうえで歴史的な遣欧少年使節の正使に選ばれ、他の千々石ミカエル、原マルチノ、中浦ジュリアンと共にこの少年四人が、ローマ法王を訪問したのであった。 日本の若き侍・正使マンショは、美しい着物、真珠と金剛石で飾った刀を挿した武士の盛装の出で立ちをして、利発で明敏な頭脳、気高い容貌、気迫と明快な弁舌によってローマをはじめヨーロッパの人たちを驚かせたという。 実は、この遣欧少年使節団の正使は、初め安土城のセミナリオにいた俊才伊東祐勝と決まっていた。しかし、その学校セミナリオの都合と長崎から出発する船の予定のため、大友宗麟が祐勝に代え祐益(マンショ)を派遣する旨の文書をローマ法王に書いて、マンショが正使に任命され大役を勤めたのであった。 このように傑出した伊東家の少年達であったが、彼らがその役割を終えよううとする頃、時代は大きく動いてキリシタン禁制となった。文禄二年(1593)、義賢は、秀吉から朝鮮国の戦いに出兵を命ぜられた飫肥藩の武士として従軍、大いに活躍しその帰国の途上対馬付近の船中で病亡した。二十七才であった。ただ一説によると単なる病死ではなかったという。その経緯によると、朝鮮の戦陣で義賢の際立った学問・才能が明国との交渉で大いに発揮され戦争終結に多大の貢献をした。それで、義賢は参戦した秀吉の奉行や他藩の諸侯に頼りにされ人気が沸き上り、その評判にあおられて飫肥藩の藩内の者にも現藩主祐兵にかえ義賢を担ぐ者が出てきたのでその成り行きに祐兵の重臣たちは慌てた。飫肥藩の分裂と秀吉による藩の取り潰しを恐れたのである。そこでその危険の芽を取り去るため、止む無く親しい家臣の一人が義賢に毒を盛って殺害したのであった。生きるに難しい戦国の時代に優れた才能を持つゆえの悲劇であった。 一条家の姫でかつ大友宗麟の姪であった義益夫人は、第一に先祖が神職の家、仏教の家であった伊東家に、はじめて異教・キリストの教えをもたらし、伊東少年にローマはじめヨーロッパ・アジアなど世界の旅をさせ、また信長にあるいは秀吉に謁見させるという歴史的なチャンスを与えたのだった。 第二には、義益夫人が大友氏の姪であったことで、伊東氏と大友氏が親戚となり同盟関係を強めたため、外にあっては隣の強国島津氏、内部にあっては伊東家旧来の親島津勢力が危機感を強く抱くことになり、このことが伊東氏が内部から二大勢力に分裂し、ついには島津氏に敗れて日向国を失う機縁となったのである。 【十二】伊東義祐四女 町の上 <秀吉と伊東マンショ> ヨーロッパから帰国した伊東マンショ(祐益)は、その後どうなったのだろうか。 わが国が、西欧と本格的な交流を始めるはるか以前に、日向の一人の少年による開明的で、凛々しく決意に満ちた活躍があった。「日向国盗り物語」はさらに語る。 日本の使節を送ってきたワリニャー神父は、豊臣秀吉にインドの副王から贈られた品物を献上することになり、ポルトガルの宣教師やマンショほか四人の使節たちを連れて上京することになった。秀吉の謁見は、天正十九年閏一月八日(1591)京都の聚楽第において、秀吉の寵臣・増田右衛門尉が使節の誘導役となって執り行われた。 使節の行列は、先頭にインド副王から贈られたアラビヤ馬が一頭(途中一頭死亡)、緋の覆蓋をかぶり、銀装の鞍に流金の鐙をつけて行進。これを、長い絹の外套を着た馬丁二人が左右からくつわをとり、ポルトガル人二人が導いた。つぎに、うつくしい服装の近習七人を先にしてマンショら四人の公子が、ローマ法王から賜った黒ビロードに金の縁を取った服装で続き、次にこの日のワリニャー神父など正副使が籠に乗って続き、最後に付添いのポルトガル人が美しい服装で従った。こうして、御殿に至り、秀吉は秀次および諸侯と共に一郭に出て出迎えて謁見の席に案内した。 秀吉は、階を登った奥に金装の錦をつけて座し、その左右に一段下がって大小名、有司が並んでいた。背後の壁屏風等はみな金をもって飾り、花・鳥獣を描いてその美しさは目を見張るばかりだった。正使は、関白殿下秀吉に敬礼をなし、通訳にたくしてインド副王の書簡を捧呈した。殿下は函を開いて書簡を声高に読み上げさせた。この捧呈の式の後、インド副王から贈られた諸品を陳列したが、殿下は喜んでこれを受け暫時点検した。 殿下は、はなはだ満足の意を表し直ちに杯をとらせ、正副使、四公子はじめ一行をねぎらい、銀や絹の衣服の贈物を与えた。そして、晩餐を供し陪食を命じた。 晩餐が終わると、関白殿下はわざわざ使節饗応の席までやって来て、インドの事情をたずね、また四人の公子にはヨーロッパで見聞したことを尋ねた。 伊東マンショは、殿下に対して極めて明敏に受け答えしたので、殿下は非常に気に入り、何とかして大名として自分に仕えさせようとしたが、マンショは種々の道理を述べてこれを辞退した。 また、その翌日殿下はマンショの話をもっと聞きたいと所望し、正使と通訳を招いていろいろと話を聞いた。秀吉は特に隣国の明国の虚を窺おうとするような質問を多く行ったのでマンショたちを戸惑わせた。一行は、こうして関白殿下秀吉との会見を終えてから京都に滞在すること一ヶ月に及んだ。また、一行に会おうとする者、話を聞きたいと言う者など、遠近から多くの人々が参集し毎日門前市をなし、講堂は溢れる盛況であった。 一行は、その後、秀吉の命令で平戸に行き、四公子を送り出した彼らの領主である有馬晴信や木村純忠、大友宗麟(義統)などのキリシタン大名たちに帰国の報国を行い、ローマ法王から渡された贈物を届けたのだった。このようにして、使節としての大きな使命は終えたのでかねてより四人でお互い話し合っていた決心を実行することにし、そのことをワリニャーニ神父に申し出た。それは「キリスト教会の会友(宣教師)にしていただきたい」ということだった。しかし、神父はこの申し出を聞いて驚きそして躊躇した。 それは、今や日本では、秀吉がキリスト教に対して圧迫の態度をとり始め、国内の情勢は一変していたからである。キリスト教の信者であった大名もある者は死に、あるいは改宗して、日本におけるキリスト教の将来は見込みのないものなっていて、まかり間違えば死か国外追放を覚悟しなければならなかった。 少年たちはそのことはすでによく知っていたので、この時期に進んで宣教師になることを切願する決心は、尋常なものではなかったのである。 神父は四人の決心を称賛したが、そのためには、先ず親族や朋友の承諾がなければ会友にはなれないと言った。そこで、四人は直ちに承諾を得てくると言った。そして、ほかの三人はすぐに承諾を得られたが、伊東マンショだけはそう簡単には行かなかった。 マンショ母の町の上は、永く見ない我が子の顔を早く一目見たくて、故郷の日向からマンショ(祐益)が好きな草草を持って天草に出かけてきて待ちわびていた。しかし、やっと再会できたそのマンショ(祐益)から、「突然キリスト教の宣教師になりたい」との決心を聞いて、町の上は気が動転しするばかりであった。 もっとも、彼女もすでに豊後でキリスト教の洗礼は受けていたのでマンショのその気持ちは理解できないわけではなかったが、やはり武家の娘であり、日向国入道義祐の娘であった。長男であるマンショに、家督を継ぎ、出世して一国一城の主になってほしかったに違いない。それがただ一介のキリシタン・バテレンになろうと言うのであったから、母町の上が涙を流してその改心を促そうとしたことは至極当然であった。」 しかし、マンショの精神世界は大きく変化していたのであった。 西欧とアジアの世界を往復八年間旅行し、ローマにおける法王の威力と、欧州諸国の進んだ文明と繁栄を見てきて、更に諸侯以上の礼遇を受けてきたマンショにとっては、狭い日本のしかも窮屈な大名になることは、もう望むところではなかったのである。 欧州に渡ってはローマの諸侯を驚かし、帰っては関白秀吉の切なる大名就任の勧めも説得して巧妙に断ったほどの、そのような機知と弁舌のマンショであった。結局、母もその決心を受け入れるより仕方がなかったのである。 そればかりではなかった。マンショの弟で当時十八才のジュストもまた、兄と共に世を捨ててキリスト教の会友になりたいと申し出た。哀れな町の上はこれも許さなければならなかったのである。こうして、ローマ法王遣欧少年使節の四人の公子たちは、キリスト教の会友となることを許され、天草の教会に入った。、ジュストも八ヶ月遅れで会友になった。マンショ等公子たちは、願い叶って天草の学院で修道士になるための研修に入ったのである。その後、日本のキリスト教の歴史は、まさに受難の時代であった。 しかしそれにも増して、マンショとジュストという二人の青年の母・町の上の心は長く耐え難い寒風の闇に晒されていたのではないかと推察されるのである。 伊東マンショは、このような困難な時代でも宣教師として忠実に修養しそして仕事に従い、その有能さによって多くの信者を得たと言う。 マンショは、慶長6年から慶長9年まで3年間マカオに渡り、修道士になるための厳しい修行を行った。その上で慶長13年には遂に長崎において司祭になった。その後西日本各地の大名を訪問し、西洋渡航・視察で見聞した知見を紹介しながらキリスト教の布教に努めた。そして、日向の伊東氏の旧領を回復した飫肥藩の叔父・祐兵公および一族のもとにも用心の工夫しながらたびたび訪れて、ふるさとの発展のために渡欧視察・生活で得られた数々の有益なヨーロッパの文明的情報や知見を紹介。また教授・布施して多くの人を教化・受洗したという。特に、慶長16年には二代藩主祐慶公は、当時小倉にいたマンショを飫肥城に招いて講話を聞き、多くの人が受洗したとも伝えられている。そして、慶長17年(1611)10月21日、病を得て平戸の地で没した。享年四十三才であった。 そして、この多難な時節にも、母の町の上にとっては、神仏、なかんずく亡父従三位義祐や夫祐青の加護あってか念願が叶い大いに救われることが起きた。 それは、秀吉のキリシタン禁制の発動と厳しい取り締まりが進む中、弟のジュストが町の上の説得を受けて、父祐青の武門・家督を継ぐため日向飫肥に帰って来て「伊東勝左衛門」を名乗り還俗したことであった。 勝左衛門となったジュストは、藩主祐兵の命で祐兵の嫡女を娶り、祐兵の死後にはニ代藩主祐慶の後見人となった。また勝左衛門の子孫は、藩主ともなって慶安元年(1648)5月12日76才で死去するまで、伊東宗家・飫肥藩の安定と繁栄のために尽力したという。 春日大明神そして伏見稲荷を氏神とし、諸仏諸霊を尊崇加護して歴史的に神仏混交の宗教の中に生きてきた南家藤原氏の日向伊東氏。しかし、当時その飫肥城の中には、遣欧少年使節としてヨーロッパ文明に接し、その進んだ英知と情報とを日本に持ち帰ったマンショが訪れていた。 「飫肥」----まさに地形に恵まれ実り多き豊かな土地であったために、八十年以上否数百年の間、絶間無き壮絶な殺戮の戦場であった飫肥城。外側の世界からはおよそ窺い知ることは不可能のことであったが、満天の月夜さえ渡る飫肥城では、後の明治維新の文明開花を待つまでもなく、わが国の神道・仏教の伝統的精神世界に加えて、キリシタン西洋文明の精神世界が大いに開陳・展開されていたという。限られた時空とは言え、このマンショの恩恵によって、わが国日本と遠く離れたヨーロッパのキリスト教世界とを不思議な心の糸でつなぐ三教融合の精神世界ともなって、美しい花咲く新世界とで言えるような、希望と平安に満ちた不思議な飫肥城の様相を現出していたのであった。 【終章】武智麻呂の時空 <工藤・伊東氏のゆくえ> ●根占に伝わる伊東氏家紋「月星九曜」 鹿児島県大隈半島、その南端に近く鹿児島湾の入り口沿いに対岸の薩摩半島突端の温泉地指宿に向かい合って根占町(旧ねじめ祢寝)がある。 奥まった鹿児島市を胃袋に例えるとこの湾口はのど喉もとに当たり、歴史的に諸家・諸族入り乱れての南九州攻防の重要な戦略拠点であった。そしてかって朱印船、南蛮船、海賊船、琉球船、中国・朝鮮の貿易船、薩英戦争のイギリス艦隊、勿論大日本帝国海軍の艦隊、そして戦後は米国海軍艦船がここを行交ったのをずっと展望してきたであろう、日本史激動の証人・歴史豊かなパロラマの地であった。 そこの川南に富田城跡があり富田一族があるが、実はこれに先立ち日向に冨田荘があり、一ツ瀬川に近く富田城があった。祢寝の姓は、祢寝院より生じたがその祢寝院は、大根占、小根占、佐多、田代の各郷の総称で、祢寝氏は初め藤原氏、その後平氏改め建部氏(たけるべし・小松氏元祖)などと変遷し、諸流があり不明な点も多いとされる。はじめ鎌倉時代初期に藤原鎌足子孫が弁済使として下向し、その子は日向の宮崎郡おび飫肥南郷や諸県郡中郷、祢寝等の地頭、郡司職を歴任し、その子孫は長倉、、根占、富山氏を称したという。 一方、建久元年(1190)藤原(工藤)左衛門尉祐経は頼朝より日向国地頭に任ぜられ直ちに代官を派遣した。そして後に、祐経二男祐長は薩摩守で代官職(後に安積伊東氏)、また祐時三男祐氏は播磨国長倉を領し長倉氏を称し、その後一族は日向にはんえん繁衍したが、その経緯と祢寝(根占)氏と関係があったかは明らかではない。 伊豆国は、平安前期(1000以前)から、駿河守、伊豆国押領使として工藤・狩野・久須美・伊東・河津・宇佐美などの名前を称え最大豪族であった工藤伊東氏が開発を進めた本貫地であった。しかし、 家督相続の内紛がもとで祐親が祐経から宗家の領地を押領していた当時、 祐親に接近していた北条氏が祐親の自殺に続く祐経の暗殺を通じて、やがて伊豆国を自らの手中に収め伊東氏に代わって支配するようになった。そして伊東氏は、北条執権の中で事実上封ぜられ、後に北条執権の崩壊に代わる足利幕府の誕生と共に日向国や奥州各地など地方豪族として下向することになった。 このような経緯から、北条執権の鎌倉幕府の記録は、伊東家の当主の「被害者祐経」を「加害者祐経」として書き残し祐経の実像を歪曲して伝えていると言われている。 祐経は頼朝の重臣となった平安時代末期(1182)から鎌倉時代初期の建久四年(1193)五月曽我事件で仇討ちを受けるまでの約十年間、頼朝第一の寵臣であった。しかも、頼朝の側近になる以前は、平家の実力者平重盛に仕えて皇居武者所の一臈(長官)・左衛門尉の要職にあったので、人物に優れ、文化的知性も豊かで、朝廷と源平双方に人脈の深い鎌倉幕府開府期随一の実力者であったという。また、祐経健在のもとでは後の北条執権の誕生はありえなかったとも言えるのである。そして、工藤家は平安時代から「くどう宮藤」とも称し神宮・神社を管轄する藤原氏としても知られていたので神宮領にかかる給付も多い。 源平の合戦において、頼朝は何故祐経に南九州へ敗走・避難した平家残党を追わせ、また祐経を薩摩島津氏と並べて隣国の日向国地頭に任じたのであろうか。皇室と藤原氏にとって天孫降臨の先祖の地であったこと、幕府の安泰と危機管理上の戦略拠点として重視されたのであろうか。ほかに、日向の細島に上陸し、南九州の地に深く関与した伝説の残る祐経と将軍頼朝との間で、この地における源平・落人の仕置きに関わる何らかの話合いや了解があったのではないか、との仮説をも湧出するのである。 また、源義経に従って屋島の合戦を華々しく戦い、戦功著しかった伊豆国田代荘の田代信綱(後三条源氏)は祐経叔父工藤(狩野)茂光の養子であったが、文治元年(1185五)四月、義経追悼の異変と共に突然史書から消えたと言う。しかし、その謎と祢寝氏が「伊豆」の出で「伊豆守平時盛が鎌倉殿に見参、祢寝院を賜った」との建部氏誕生由緒書田代氏系譜(田代甚右衛門家蔵文書)とは裏で繋がっているのであろうか。しかし、それは新たに「建部氏源氏説」をあらわ露わにするのである。このように根占氏出自に付きまとうある種の朦朧性は、また地政学的に特異な南九州のこの地域に根占氏が長期にわたり勢力を保持し続けた背景と共に何か秘された経緯をを感じさせるものがある。 また、日向記と「姓氏家系大辞典」には、富田氏は、後白河院領の桓武平氏・伊勢国冨田荘を将軍頼朝が祐経に与え、これを相続した伊東祐時五男一祐明が田島を称し、日向に下向して田島荘、冨田荘等を領しその庶子が富田氏を名乗ったとある。数々の歴史のロマンを飾るこの地に、日向・木崎原合戦における悲運の名将伊東加賀守の弟で、敗戦後島津氏に渡り薩摩伊東家祖とされる伊東右衛門佐嫡流の最後の武将・伊東源右衛門(通称源四郎)のゆくえを伝える、二男仲太郎の墓がある。その墓標に刻まれた「月星九曜」の家紋は、鎌倉で頼朝が工藤祐経嫡男祐時に与えた伊東氏の定紋(裏紋・庵木瓜)であった。 ●<右衛門佐と新納忠元>豪傑ふたりの談合---薩摩伊東家の始まり 元亀三年(一五七二)五月四日、夜明けから火ぶたを切った「木崎原合戦」は伊東・島津両軍にとってまったく予期されない展開となった。勇猛と軍勢を誇った伊東軍は大敗に終り、一方小戦力ながらも戦略に長けた島津義弘軍は自らも九死に一生を得る激戦の末思いがけない大勝利となった。 それまで、伊東義祐は日向国はもとより根占氏・肝付氏の大隅、薩摩の大半、熊本相良氏にまで支配力を及ぼし、義祐の現役時代の戦績は伸張し言わば南九州の戦国英雄であった。 しかし、人生に訪れる盛衰と吉凶の波は恐ろしいものである。還暦に臨んで家督を嫡子義益に譲り、入道となり隠居して数年後、国政を忘れて仏教三昧に明け暮れる晩年に運命は暗転したのである。 この合戦は、嫡子義益の急逝にともない隠居の身体を再び立ち上げた入道義祐であったが、老境の義祐が頑固に押通して命じた伊東軍の「陣立ての失敗」が原因となって、日向を背負って立つ幾多の若き有為の諸将を失ったため、結果的に南九州戦国の雌雄を決する歴史的一戦になったのだった。 日向伊東家は、永年の二派に分かれての内紛を色濃く抱えての戦であった。国主の入道伊東義祐と従兄弟の伊東加賀守・弟の右衛門佐とは先代から続く根深い緊張関係にあった。歴戦の勇将として知られながらその勢力の増大を恐れた入道義祐によって、陣立て・作戦の手足を縛られ不本意な戦を強いられた大将加賀守。「あの従三位殿のなされ様ではもはや……。この上は兵庫殿(義弘)と刺違えて!・・・・・・いざ!」一帯に響く加賀守の決死の大声。壮絶な討死を最後に戦いは終焉した。太陽が傾きかけた午後二時頃であった。 その激しかった大合戦の怒涛が静まった頃、後に島津に名将ありと伝説の人となった大口城主新納忠元の一隊が、合戦の急報を聞いて遅れて木崎原に駆けつけた。そして、すでに戦い終わった戦場から撤退中の伊東右衛門佐、伊東源四郎ほか百余人の一行を取り囲んだ。両軍なお険悪な対峙の中で忠元のひときわ太く大きな声が戦場一帯に響き渡った。「右衛門佐(すけ)!、お主は、もう従三位殿(義祐)のもとへ帰る所はあるまい。先ずは生きて再興を図るもさむらい侍の道ぞ。この忠元に任せろ!」 その大声に一帯はしばらく静かになった。どれほどの時間が経ったであろうか。一行は説得に当たった忠元に率いられて、いったん一路大口城に向かって戦場から消えていった。 右衛門佐と忠元は数奇な運命にあった。忠元が一緒に仕えていた新納本家忠勝の室は伊東本家の姫で両人は親戚同士であったが、忠元十三才の時島津一族の内乱によって志布志にあった新納氏の本城松尾城が島津忠相、忠朝に攻められたため、忠勝夫婦と長男忠茂、二男忠常および一族は、松尾城を逃れて母の実家の日向伊東家・佐土原城に永らく避難生活をしていた。忠元は、その時以来右衛門佐とは親しかったのである。その後「菱刈合戦」といわれる菱刈氏・島津氏の合戦は、島津戦史に残る苦難の戦いであったが、この時、義弘はその窮地を伊東軍の右衛門佐に助けられたという。木崎原合戦の敗戦の戦場から消えた右衛門佐たち一行は、義弘・忠元との旧知・入魂の仲であったので談合が成立して戦後しばらくして日向に戻った。そして、激戦の木崎原の戦場跡の兄・大将伊東加賀守・大将伊東新次郎、又二郎はじめ戦場に散った幾多の伊東軍の将兵、また島津軍の将兵たちをも深く慰問したという。 日向の歴史においては、右衛門佐は、日向国が「都於郡崩れ」になった天正5年12月に島津義久が諸県郡本庄に討ち入った時、当主義祐に遅れて島津軍を迎え撃つために身を潜めていたところ、内通者があり義久から見参したいといってきた際、それを真に受けて出て行ったところを待ち伏せに会い捕縛され自刃(日向伊東家重臣として)したとされる。 おそらく、この時点で生き残って遂に島津氏の家臣となる道を選択し、その中で没落した日向国と家臣団の戦後処置と伊東家の再起をはかる決意したものと思われる。 また、大口市史や鹿児島県史料の記録によると、伊東家が日向国を失った後ちょうど10年後に起きた豊臣秀吉の九州征伐すなわち島津征伐戦(1587)においては、島津家副将・伊東右衛門佐の大役・勲功を伝えている。すなわち島津家当主義久・義弘が、秀吉に降伏した後までも大口城に立てこもり頑として降伏しない豪傑新納忠元を、特別入魂の副将であった豪勇の伊東右衛門佐が、義弘の使者をつとめて説得に当たり救出に成功し、秀吉による島津家取り潰しの危機を救済しているのである。実に、この二人は助けたり助けられたりの因縁のもとにあった。こうして、何時しか伊東右衛門佐は、島津家中でも義弘の重臣の一人になって、その後薩摩伊東家の始祖にして嫡家となったという。(諸家大概) ●薩摩伊東氏のあゆみと西南戦争 その結果、戦国時代末期島津氏に敗北した日向伊東氏は、南九州に起きた敗戦後の10年間の歴史的経緯を反映して、伊東右衛門佐が嫡家となった島津家臣の「薩摩・伊東家」と、伊東祐兵が興した「飫肥藩」の日向・伊東家との二つの系統に大きく分かれたのだった。 島津家と深い姻戚関係にあった藤原氏伊東家は、薩摩藩でも重用され、藩の職制では藩主近習として「小番家・太刀献上」・「使者」の家格。職種は、大目付や大番頭などを統括する政治向きの表家老に属し、日向・薩摩・大隈各地の地頭や御屋形奉行、勘定奉行、御船奉行、御納戸役、琉球在番奉行など各種の重役を務めた。また「異国船取締掛」として活躍し、享保7年2月22日付の「異国方人数賦帳」が残されていた。その活躍の様子を伝える史実は、幕末「種子島家譜」の各時代の日誌にも詳しい。(「中郷史」鮫島政章編 昭和25年1月5日) また、天明の飢饉以後は薩摩半島過密化に伴う食糧対策「大隈半島シラス台地開拓と新田開発」の藩政遂行にも大きな足跡を残している。屋敷は鹿児島城下の天神馬場通りと二宮橋通りに面してあったが、維新後、源右衛門は、父伊東休右(左)衛門から伝わる広大な藩政・開発領地(かけち抱地・堀)を有し鹿屋郷(現鹿屋市)に住した。 嫡男次吉が、西郷党(私学校)とは立場の異なる藩主家の警護隊・島津(久光)学校党に属して明治十年役(西南戦争)に参戦し、田原坂の後攻めで鹿児島から発ち、大口、三太郎越え、人吉方面に進軍し、官軍に押され追われて敗走し帰還。その後官軍に拘束を受けて護送され長崎に特設された西南戦争の裁判所における判決で制裁を受け死亡。領地は没収されて激動の中人手に渡り、ほかの子を祢寝・田代氏の地川路家や鹿屋郷の伊東一家である薬師家(末吉)、稲村家に養子・嫁女に処し、源右衛門のもとには後に失明に見舞われた四男(友吉)の少年を残し、仲太郎は分家して冨田に来たという。しかも富田家(伊東同族)も古来知られた名を残すため止む無く夫婦別姓にしたという。 今の人は、その「月星九曜」(丸に九曜)の家紋はこの地には非常に珍しく先祖は名族らしいとだけ伝えた。このように九州の最南端で潮風匂う風光明媚なこの地にも、あの戦国史を飾る木崎原合戦にはじまり維新に終わった、武将の家門の深い縁起(えにし)を今も静かに伝えているのである。 ●伊東氏と島津氏に訪れた栄枯盛衰 工藤・伊東氏は、千三百年の時間を擁して、中央政府の権力移動と共に奈良、京都、鎌倉・伊豆、日向、更には北の越前国、陸奥国を含む全国二十数カ所の荘園領地へと繁茂し、翼を広げ日本史の上に深く縁を織り成して行った。 しかし、その時空の翼を追想するとき、内部の敵・家中の争乱は、外敵とのいかなる戦陣の厳しさよりも、数倍も地獄であることが伝わってくる。 鎌倉以来四百年、勇猛を誇った日向伊東氏は、老深まった国主の覇者が背負う奢りと油断とによって遂に一族の統一と団結に失敗し、上り龍・島津氏に翼を折られて京・大阪に不時着をしたのだった。そして、義祐二男で剛勇の祐兵が、約十年を要し伊東家のお家再興の一念から、京・大阪にあって秀吉に仕えて力を蓄え、秀吉の九州征伐の好機を待ち、その天下一の威力をかりて飫肥藩を勝ち取り、家中の団結を以って富国繁栄の善政を明治維新まで伸張し、聖武天皇の世に始まる武智麻呂以来の南家の威風を後世に伝える偉業を成し遂げた。 一方、島津氏も、歴史的に家中の争乱は伊東氏同様激烈であったが、老将義祐が一端隠居し入道となり、さすがの日向伊東氏の隆盛も絶頂期から衰退期に入った時代の大転換期に、義久・義弘など若い世代の救国の優れた人物が出現する幸運に恵まれ、家運隆盛の機会を招来。その天恵によって遂に伊東氏と対峙した四百年間にわたる戦いに勝利し、伊東祐兵の飫肥藩確立まで伊東氏を一旦日向から除いたのであった。 ところが、此処にも「禍福は糾う縄の如し」の風が吹き、「盛者必衰のことわり」は歴然と生きていた。強靭な日向の覇者伊東氏の箍が遂に外れ、まるで堰を切ったように一気に九州一面に北上した強国島津氏も、秀吉の九州征伐二十数万大軍の前にその盛運を堰き止められてあえなく敗北。大きな挫折を経験した。 けれども、島津氏はその武勇と永年の豊富な政治の蓄積によって、数代の国主(藩主)父子兄弟相助け合い栄えて、後の世の誉れとなる戦国大名家となったのである。このように、戦国の世・武将の時代の盛衰は、後世からこれを概観すれば、多くは家中の争乱に端を発し、裏を返せばほとんど武将をめぐる女性の存在とそれを取り巻く権力闘争の絵巻物でもあったのである。 武将の家門の女性は、また姿を変えた「戦国裏武将」であったとも言えよう。 ●武将の家門の伝統--初代海軍元帥 伊東祐亨 なお、島津家臣となった薩摩伊東家には、右衛門佐嫡男で源右衛門の先祖となった嫡家の「喜(左)右衛門」(三河守)のほか、二男で加賀守の子源四郎の養子予定者であった「金法師」がいた。当時、日向・都於郡には真言宗の「平等寺」と源四郎が属した「一乗院」の二大名刹があったが、金法師がいずれに入寺すべきかで若輩数十人が対立し争論が起こり、これに激怒した従三位義祐は関係者全員を追放処分にした。伊東家内紛の余震であった。 金法師は初め日向各地、志布志、鹿屋等に避難していたが、後に島津氏の「伊集院源次郎忠真」の内乱の後、遂に加治木において島津義弘に面会し、父右衛門佐、兄喜右衛門に遅れて薩摩入りを果たしたとされている。 その金法師の幕末の子孫に、武士名で通字が右衛門の四郎右衛門がいた。四郎右衛門は実名を祐亨(ゆうこう)と言った。伊東祐亨は、文久三年(一八六三)の薩英戦争に二十一才で参加し、その後勝海舟のもとに入塾し、坂本竜馬、伊達陽之助(陸奥宗光)と共に兵庫県小野浜にあった海軍操練所に学ぶ。すなわち、海舟の海軍塾において坂本竜馬と同窓生であったのである。 明治二十七年日清戦争が起こると連合艦隊司令長官に就任、清国艦隊を豊島沖と黄海海戦で打ち破り降伏させた。 日清戦争後、海軍軍令部長、大将に昇進。更に日露戦争においては明治天皇の詔勅と叡旨に対し軍令部長として山本海軍大臣および各長官と共に奉答文を捧げ、参謀本部に入って大本営幕僚長として総指揮に当たり、現場海上の東郷平八郎司令官(中将)と呼応して全勝に導いた。戦後はその職を後輩の東郷平八郎に譲り、軍事参議官となりわが国初代の海軍元帥となった。人柄は寛厚の長者と慕われた。その功績は、日清戦争で子爵、日露戦争で伯爵に叙せられた。のみならず、明治四十三年十二月に至っては、生存臣下の最高位である正二位(没後正一位)、大正二年には大勲位に叙せられた。 平安の「平将門の乱」鎮定の将 <武将の初め>先祖藤原為憲から約一千年。 元亀三年(1572)五月四日、日向・木崎原合戦の戦場に憤死した伊東軍大将加賀守の弟・右衛門佐・祐審の明治の嫡孫伊東祐亨は、まさに「近代日本の武将のはじめ」となって輝いたのである。そして、この日本国海軍の長者は、大正三年(1914)一月十六日享年七十二才で没した。東京都品川区南品川の海晏寺に眠る。焼酎のふるさとに似て、時に応じ酒を愛し酒に負けない豪の人であったという。また、兄祐麿は海軍中将・軍務局長として広く知られた。 奈良の先祖にあっては、神の家・仏の家となり、平安のいにしえからは陸奥、上総、常陸、駿河、相模、伊豆など東国の守・介(長官・次官)となって勢力をひろげる一方、数代にわたり皇居内裏・清涼殿の武者所(滝口)の要職を任されて勇士の家・武将の家門と言われた。 その後、鎌倉時代に入っては将軍源頼朝に仕えて鎌倉幕府開府に勢力を振るい、また、西国南九州に下向して日向国地頭、戦国時代後半には日向・薩摩・大隈の覇者となった藤原姓工藤・伊東氏。その1400年という千年記にみる気概と魂は、およそ常在戦場にして忠臣愛国の純乎なる熱気に満ちた性根であったとも言えようか。こうして、武士道の覚悟を失った平成新時代、知られざる武将の家門再発見の旅は終わった。 そして、その行く手の眼前に映し出される旅景色の彩りは、遥かな時をかけて日本列島・全国一億の人々とのさまざまな御縁(えにし)が織りなした、諸行無常(うつろい)の色深くしかし豊かな日本史の四季であった。 <お願い> 本稿に関して史実・史料の利用、解釈や新たな史料の存在等についてお気づきの点があれば是非ご教示ください。物語のご感想もお聞かせいただければ光栄です。 〔引用文献〕 1、伊東氏大系図(東京大学史料編纂所蔵、伊東祐昭氏蔵) 2、伊東氏系図(薩摩金法師系・伊東祐貞氏蔵) 3、古代豪族系図集覧(東京堂出版)近藤敏喬 4、寛永諸家系図伝(続群書類従)大田善麿 5、公爵人名大辞典 <南家・藤原武智麻呂流> 6、姓氏家系大辞典(角川書店)太田亮 7、鹿児島県姓氏家系大辞典(角川書店) 8、諸家大概(鹿児島県立図書館蔵)島津家蔵 9、鹿屋市史・市誌(鹿屋市) 10、将門記(新撰古典文庫) 11、平将門(吉川英治・講談社)・ 平将門(海音寺潮五郎・朝日新聞者) 12、曽我兄弟仇討ちの機縁(伊東秀郎)<義経記・曽我物語 日本文学研究大成> 13、保元物語・平治物語(角川永積安明 ・ 保元物語・平治物語(岩波)永積・島田 14、全譯吾妻鏡(新人物往来社) 訳貴志正造 15、東鑑(吉川弘文堂) 16、曾我物語(岩波書店)穴山孝道 17、日向記(伊東家の歴史書・研究基本史料) 「日向郷土史料集」(現代語訳)石川恒太郎 18、荘園史料(角川)清水正健「東大寺図書館蔵 19、中世日向国関係年表(藤牧祐生) Household Industries http://www.netlaputa.ne.jp./~house/ 20、日向国盗り物語(学陽書房)石川恒太郎 21、宮崎市史・戦国時代第六節(宮崎市) 22、鹿児島市史(鹿児島市)鹿児島県立図書館 23、島津義弘のすべて(新人物往来社)三木靖 24、戦国の戦い<四国・九州編>(学習研究社) 25、戦国九州軍記(学習研究社) 26、源平の興亡{歴史群像シリーズ}(学研) 27、鹿児島県の歴史(山川出版社) 原口虎雄 28、鹿島県歴史史料センター黎明館 http.//reimeikan.pref.kagoshima.jp/ 29、諸郷地頭系図(薩摩藩)鹿児島県立図書館 30、秀吉九州征伐戦記・中世編(大口市史) 31、藩史大事典(雄山閣)京都大学図書館蔵 32、本藩人物誌(薩摩藩)鹿児島県立図書館蔵 33、封建時代における郷土南大隈と兵乱(大隈 昭和三十六年)立本与四郎 34、国史大辞典(吉川弘文堂) 35、元帥伊東祐亨(小笠原長生編) 「横浜市立図書館」「鹿児島県立図書館」 36、伊豆国・伊東(工藤)家姻戚関係図 曾我物語・曽我兄弟親族図(真字本巻五) 37、天正遣欧使節記(浜田耕作) 38、鹿児島城下絵図(天保十四年) 39、天正八年水俣御陣人数賦(旧記雑録) 「鹿児島県立図書館蔵」 40、飫肥城(飫肥城歴史資料館 日南市) 41、寛政重修諸家譜諸家家紋集(徳川幕府編集) 42、日本家紋総鑑(千鹿野茂) 43、家紋大図鑑(丹羽基ニ) 44、日本家紋大鑑(熊坂利雄) 45、中郷史(鮫島政章 昭和25年1月5日) |

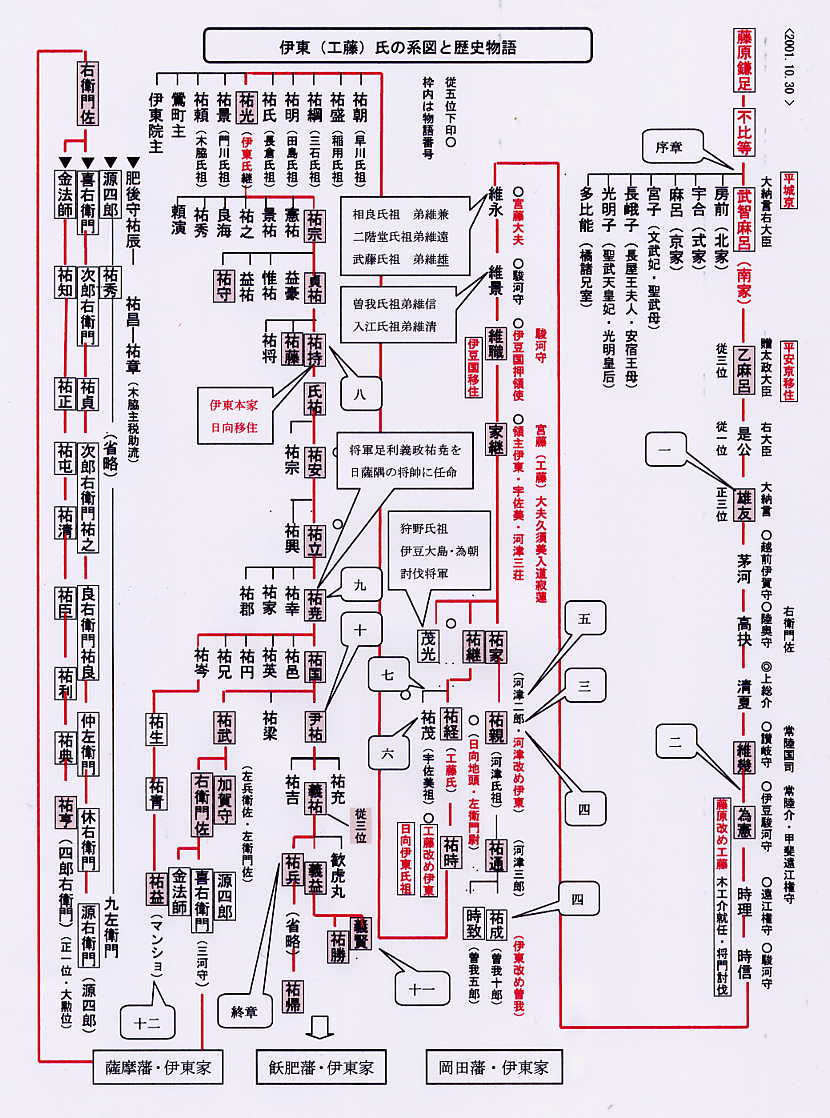

|

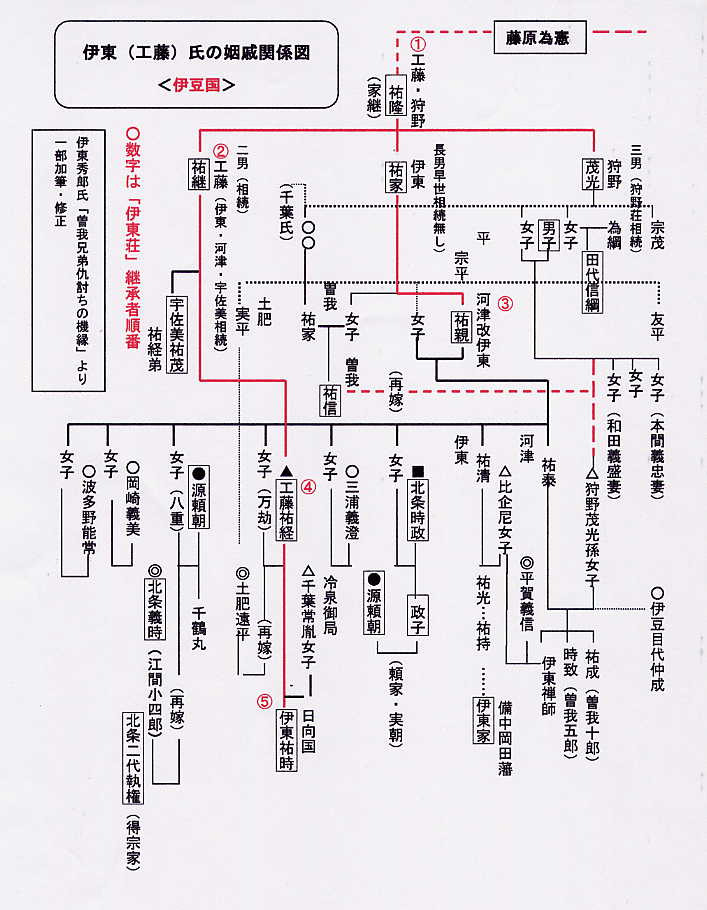

|